我以我手绘河山

来源:金融时报-中国金融新闻网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2019-06-26

在新中国成立70年之际,多家美术馆举办展览,拉开了庆祝序幕。一幅幅图景描绘了祖国壮丽河山,展现了新中国成立以来的发展成果以及几代美术人探索的不凡历程。傅抱石的《江山如此多娇》、钱松喦的《延安颂》《常熟田》、李可染的《万山红遍》《井冈山》、关山月的《煤都》,一大批艺术家尝试用新题材、新手法与新理念,记录新中国的诞生与成长,他们将画笔与时代变迁、现实生活紧密联系起来,以画作反映社会主义建设的成就。回顾经典作品,可以了解新中国美术的发展历程,感受艺术家创新精神。

70年前,很多艺术家人生迎来了巨大转折:傅抱石携全家离开南京,回到南昌,准备在新中国成立后,迎接充满希望的新生活;徐悲鸿拒绝了南迁邀请,转而筹备新生的美术学校;林散之看到新政府的高效廉洁,发出“中华振兴有望矣”的慨叹。一大批艺术家尝试用新题材、新手法与新理念,记录新中国的诞生与成长。一个新的艺术时代正在来临。

70年后,在新中国即将迎来70岁生日之际,多家美术馆已经拉开了庆祝祖国70岁生日的序幕,一些传承前人精神风貌的作品展现了日新月异的河山图景,令人们追忆起70年间中国书画艺术题材、手法、理念创新的那些经典作品,以及新中国成立后几代美术人探索的不凡历程。

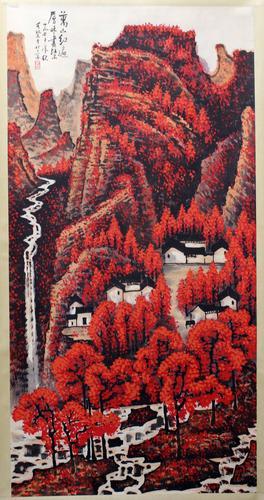

李可染《万山红遍》

新题材

传统水墨中涌出了良田万顷

6月21日,中国美术馆推出了庆祝中华人民共和国成立七十周年——“草原四季 亮丽北疆”全国美术作品展览,壮美草原、奔腾骏马成为画展主角。早在2017年12月启动的中国美术家草原四季采风写生活动,就曾特邀国内120位美术家,用一年的时间赴内蒙古各地采风写生。展览展示了此次活动的创作成果,作为向新中国成立70年的献礼之作。

实地写生,用新题材展现祖国壮美河山,曾是新中国成立之初,艺术家们对传统绘画艺术开创的新空间。在他们手中,传统水墨的话语体系内,水坝、大楼、起重机、汽车、轮船、烟囱……传统画师不曾入眼的充满现代气息的生产生活工具开始出现,大批新意象涌入画面中。这些意象清晰地记录并表现出人们热情洋溢建设新国家、开始新生活的喜悦和热情。

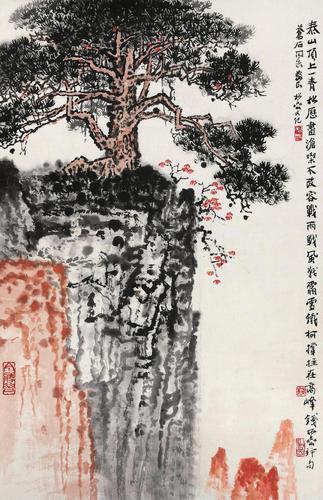

钱松喦 《泰山顶上一青松》

新意象的丰富,无疑是对传统的一次革新。这种革新在钱松喦、傅抱石等大师作品中,表现得尤为明显。

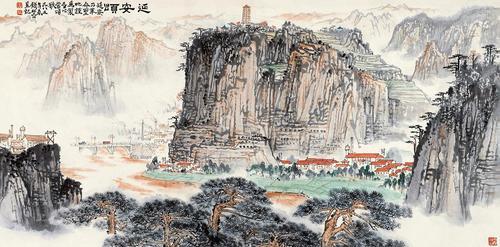

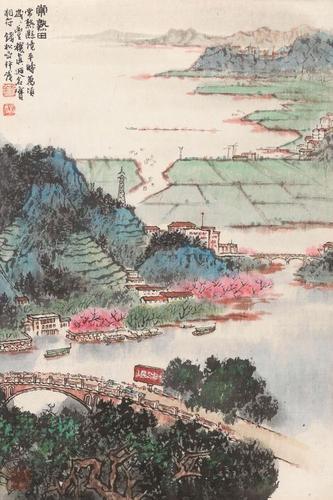

在新中国成立11年后的1960年,傅抱石率领的写生团进行了二万三千余里创作之旅,此时,钱松嵒创作了《红岩》《延安颂》等经典红色题材山水画,他的作品以新的构图形式、清丽可人的色彩,尽显南派山水的秀丽温润。1965年傅抱石去世,钱松喦登上艺坛高峰,继续以笔墨讴歌新中国,《常熟田》《泰山顶上一青松》和《红岩》,成为那一时代新题材中国画创作的里程碑。

钱松喦 《延安颂》

红色山水与传统文人画有很大不同。它并不执著于传统文人画注重的笔墨情趣和“空灵”意境,艺术家也不再盲目追求玄妙感受,而是更加务实、真诚地开始新题材的写生和创作,这源自他们从心灵深处生发出的喜悦。

新手法

层林尽染,江山多娇

6月15日,“满园春色”庆祝新中国成立70周年美术书法作品联展在厦门市美术馆开幕,成为八闽大地艺术家致敬新中国70华诞、致敬新时代的一份深情表达;6月16日,“向祖国献礼——庆祝中华人民共和国成立70周年第七届重庆市美术作品展览暨第十三届全国美展重庆选送作品展”在重庆美术馆、四川美术学院美术馆同时开展,展示了近5年来重庆美术创作的最高水平。彰显新的艺术手法,探索新的话语体系,一直是新中国成立后,美术创作和展示的另一重要内容。

钱松喦《常熟田》

新中国的美术创作,尤其是20世纪50至70年代创作诞生的红色山水画,是艺术家群体对新中国成立初期最直观、最纯粹的思想反馈和文化记忆。这些作品较以往发生了翻天覆地变化,题材转变同时,艺术手法展开巨大变革,形成一股创作浪潮。

传统大写意画的皴法有很多,而像“抱石皴”这样以艺术家命名的皴法却不多见。生于江西南昌修伞匠人家庭的傅抱石,1949年后积极投身到红色山水创作中。

傅抱石《延安春晖》

1959年6月,傅抱石前往湖南长沙、韶山一带写生。没过多久,他接到电报令他速归,周恩来总理和陈毅副总理要他为人民大会堂绘画。于是,他冒着酷暑赶到北京,与岭南画家关山月合作,为人民大会堂作画。数月的埋头创作之后,以毛泽东词《沁园春·雪》为内容,著名的《江山如此多娇》巨幅山水画出现在人民大会堂大厅中央。

继傅抱石之后,李可染将红色山水又推向了另一座高峰,大色块的堆积,突破了传统水墨创作的手法系统,其最著名的作品当属《万山红遍》。李可染以《沁园春·长沙》词中名句“万山红遍,层林尽染”为题材,在1962年至1964年间创作了七幅尺寸、章法和景观不一的作品《万山红遍》,为突出红色主题,他运用了大量浓密的朱砂,使画面效果格外震撼。

随后实践中,李可染又创作了众多以“井冈山”为主题的系列画作,有《井冈山》《革命摇篮井冈山》《井冈山主峰图》等不同题名。即便创作题材较传统有很大不同,但李可染更勇敢尝试新的山水画艺术语言表达、新手法的运用,这些新探索与其红色情结紧紧联系在一起。

新理念

好的作品,一定是从心底流出来的

5月24日,“翰墨绘新图”岭南画派画家描绘新中国作品展,在岭南画派纪念馆展出。一些重要的岭南画派画家作品重新展现。

作为20世纪初期随着民主革命思潮的勃兴崛起的中国画流派,岭南画派创始人高剑父、陈树人、高奇峰,高举“艺术革命”大旗,锐意改革中国画。他们尝试以调和中西画法的写实主义语言,反映正在发生急剧变化的社会生活和现实人生主题的实验精神,对中国美术的现代化进程,产生了广泛深远的影响。

新理念影响新创作,是新中国成立后诸多艺术家共同的追求。

1950年8月,在给友人的书信中,徐悲鸿说:“中国此时需要能构图作大画者,最好选觅题材,试作现实主义,如战斗、生产之类当然最好,最高级之技巧能上去。”徐悲鸿提到的“大画”,并非指尺幅的巨大,而是同“建安风骨”与“文艺复兴”那样,创造出那些能够记载一个时代历史风貌、体现历史大背景、融汇创作新理念的艺术杰作。用自己手中的笔、笔中的墨彩和笔下的山河记录时代,是这一时期山水画艺术的最直接诉求。

新中国成立后,新的历史条件给予秉承“笔墨当随时代”理念的岭南画派艺术家更为广阔的艺术天地。关山月、黎雄才等艺术家继承岭南画派前辈艺术家的革新精神,将画笔与时代变迁、现实生活紧密联系起来,创作出了反映社会主义建设新成就的优秀作品。关山月曾到抚顺露天煤矿体验生活后创作《煤都》,黎雄才以32米的长卷再现武汉三镇军民修筑抗洪堤坝的《武汉防汛图卷》。无论在审美意识还是在艺术成就上,他们通过实践,将岭南画派表现时代精神的理念提升至新高度。

好的艺术作品,“一定是从艺术家心底流露出来的”,新中国的成立,使得艺术创作呈现出百年未有之大变局,尤其使中国山水画几千年的历史演变进程发生了巨变,呈现出不同以往任何时代的风格。经典作品的诞生,既需要艺术家具备高超的艺术素质,也需要能够激发艺术家创作激情和灵感的环境与动机。如今,这些作品依旧陈列在各家博物馆的显著位置,记载着新中国和新中国的艺术家们走过的不凡历程。

责任编辑:《每日财讯网》编辑

上一篇:溪边自有舞雩风

下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。

海运费暴涨、“一舱难求”再...

海运费暴涨、“一舱难求”再... 桥水Q1疯狂扫货美股“六巨...

桥水Q1疯狂扫货美股“六巨... 光伏企业竞相布局 0BB技...

光伏企业竞相布局 0BB技... A股突发减持潮来了!近20...

A股突发减持潮来了!近20...